|

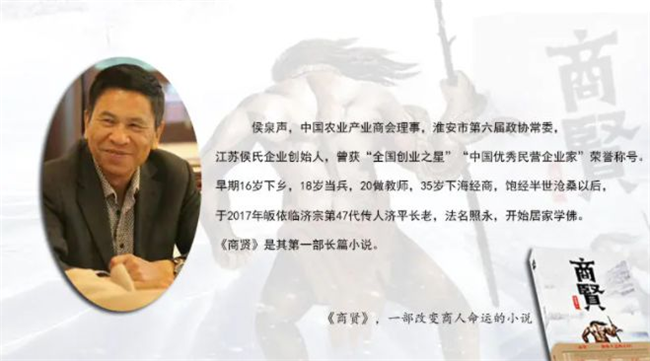

侯泉声的处女作长篇小说《商贤》问世以后,他的家乡有一位叫尘青的评论家写了一篇题为《韦达人的达人之道》的书评。韦达人是小说的主人公,通过评价主人公达到评论作品的目的是评论家常用的一个手法。文章开篇不久,尘清先生就高度赞扬了《商贤》。“从宏观上解析,泉声先生的《商贤》一书是记录了我国自上世纪八、九十年代以来社会变革发展的重大历史,是一部记录中国特色社会主义发展理念伟大征程的重要史料,是一部从企业家视角和亲身感受记录重大历史史实的珍贵文本。”就此作了一番论证以后,尘清先生接下来又说,“从微观上品味,《商贤》还是一部当代企业家特别是民营企业家创业和人格成长的教科书,具有现实的社会学意义。”读到这里时,我有些诧异,《商贤》究竟是一部什么样的小说,能获得如此赞誉?那个叫侯泉声的作者虽然拥有“全国创业之星”和“中国优秀民营企业家”两项桂冠,论企业实力,他只不过是苏北一个地级市的知名企业家,放到全国,和那些富豪级大老板比起来,完全是小巫见大巫,他凭什么能写出“教科书”式的作品?带着这个疑惑,我捧起分上、下两册,达66万字之多的长篇小说《商贤》,不到十天时间,我通读完全书,一种从未有过的震撼之感在我的心头掠过,韦达人这个近乎于圣贤的商人形象像一尊雕像站在我面前,鲜活、生动、神奇而又伟岸!这些年国内的各种奖项的长篇小说我大都看过,《商贤》能创造出韦达人这一高大圣洁而又有血有肉的人物形象,不能说绝无仅有,最起码也属凤毛麟角。正如尘清先生所说,《商贤》主人公韦达人是一代民营企业家的典范,《商贤》是当代民营企业家创业和人格成长的教科书。作为一部商业小说,《商贤》可探讨的东西很多。由于笔者喜欢中华传统文化,限于篇幅以及作者的偏好,本文就“人格成长”的话题谈一谈自己的看法。

首先,我们来看看韦达人是个什么样的人,他的人格成长的历程又是怎么样的。作者在作品中没有交代韦达人的出生年月,从故事发端来看,这个韦达人应该是上世纪五十年代出生的人,一个标标准准的五零后。上世纪五十年代出生的人和四零后,六零尾出生的人一样,共和国成立后国家发生的所有大事他们基本都经历了,即便有的没直接参与,也看到过,或者听说过,最重要的是,他们有幸赶上了改革开放这个中国近代以来最伟大的一场政治经济大变革。在这场史诗式的大变革中,数以亿计的炎黄子孙用自己的善良、勇敢、勤劳、坚韧、智慧,为我们的国家,也为自己和家庭创造了想都没有想到的如此充裕的物质财富,不仅享受到过去帝王没有享受到的幸福生活,而且由于亲手创建,又体验到创造过程的充实与快乐。

除了以上这两点,还有一点往往被人们所忽视,那便是,部分从事企业经营活动的五零后还见证并且投身于祖国传统文化率先在企业家群体的复兴。众所周知,由于种种原因,中国的传统文化从晚清开始,受到一批激进青年的责疑,民国时的“五四”运动和新中国成立后的文化大革命更是直接将传统文化打入冷宫,只有东南亚一些亚裔人口较多的国家和港澳台还比较完整地保存着中华优秀传统文化,使之成为星星之火。随着中国大陆改革开放进程的推进,中国的传统文化借着这股星星之火一步步地复兴。从地理位置上讲,先是从东南沿海;从人文群体上看,则是从企业家队伍开始发芽、结果,人类社会步入到21世纪二十年代中叶,中国传统文化的复兴终于形成燎原之势。二零一七年元月,中共中央办公厅、国务院办公厅顺应时代潮流,正式下发了题为《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。《商贤》作为一部着重书写当代民营企业家成长和修行之路的长篇小说,详实叙述了中国传统文化在民营企业家群体从萌生到兴盛的过程。小说主人公韦达人原是盛州国有盐业公司工会秘书,受邓公南巡讲话激励跃身商海。让他始料不及的是,下海后遇到了种种打击和磨折,这些打击和磨折险些将他击倒。关健时刻,他的父亲韦忠毛的教诲,他的红颜知己庞叶的影响,《了凡四训》宣讲专家杰然老师的开导,帮助他一步步战胜困难,成功到达理想的彼岸。小说中,韦达人在无锡参加盛和塾学习,在苏州参观德胜、固碍这两个幸福企业建设的典范和他自己的身心变化以及秋尔鸭业践行传统文化的一系列做法,是中国改革开放以来传统文化在企业界复兴的缩影,这是《商贤》对文坛的一个贡献。正如尘清先生所言,《商贤》具有重要的史料价值。有评论家认为,《商贤》是我国第一部系统表现当代民营企业家修心之路的长篇小说。我以为,这个评价是恰如其分的。

韦达人下海之前在官场上混得很不如意,他下海经商的动机十分单纯,就是为了寻找出人头地的机会。如果用学历来比喻人的人格高度,这个时候的韦达人充其量只有小学水平。下海后接连遇到的一连串打击让他措手不及。搞电子元件组装被骗,搞养殖遇到的两次意外打击险些让他破产;从事鸭子加工技术难题久久解决不了;推出野味礼品后企业开始走上正轨又遇到家庭内讧。这些困难虽然很大,却没有难倒意志坚强的韦达人。让他头皮发麻的第一个难题是妹妹妹夫买通法官,凭空要挖走他过半财产。在他无论如何也想不通的时候,庞叶用佛教故事来开导他,他虽没有完全弄懂庞叶讲的东西,但多多少少受到一些感染,虽然极不乐意,最终还是接受法庭调解,给了妹妹妹夫三百万原本不该得到的分红。给了这三百万以后,韦达人以为没事了。不料,一直窥视他财产的国有盛州肉品公司头头宋肖又起事端。大半年前在宋肖策划下,阴谋敲诈他不成的童星星抱着婴儿到秋尔鸭业厂门前闹事,谎称怀里的孩子是韦达人的私生子,讨要一百万生活费。韦达人的得力干将张成功前去救驾,不幸中了宋肖的奸计。韦达人为了张成功免遭三年牢狱之灾,无奈之下,给了宋肖一百万。连同此前因妹夫到税务局告状而补交的一百万税款,一下子失血五百万让秋尔鸭业面临生死存亡的考验。在“进、退、守”的艰难取舍下,他求教于父亲。韦达人的父亲在小说中份量很重,有着独特的位置和价值。他名叫韦忠毛,从小饱读诗书,长大后又历经沧桑和磨难。纵观全书,我们发现,作者是把韦忠毛当作传统文化传承人的化身加以刻画。在小说中,从儿子下海前夜的深谈,到每次儿子遇到过不去坎的时候,他都用儒家思想来教导、指引儿子,直到临终前为儿子留下的那份影响韦达人大半生的遗书。可以说,韦达人从一个普通商人一步步成长为一代商贤,韦父居功至伟。秋尔鸭业上市前韦达人夫妇被高利贷讨债黑帮绑架,遭受非人的折磨和侮辱。韦达人一度心灰意冷,表面看是欣荣法师的开导起了作用,其实,韦父多年来为他灌输的儒家文化“建功立业”的思想才是关键。在清泉湖上,韦达人对妻子孙奇荟说,他之所以还要继续干下去,是因为父亲教导过他,秋尔鸭业不是你个人的,是盛州人民的,是党和政府的,你要把生意当事业做。正是有了这样的胸怀和格局,韦达人才能历经九磨十八难,依然挺立潮头,勇敢地去搏击风雨。

在韦达人成长为一代圣贤的过程中,除了他父亲韦忠毛,红颜知己庞叶外,还有《了凡四训》及其有着全国宣讲该部著作第一人的杰然老师。韦达人因秋尔鸭业取得初步成功当选为盛州市政协常委后,掉进骄傲自大的陷井。早就窥视秋尔鸭业的何兵斌、宋肖之流乘机以侵吞国有资产罪名将他打入死牢。如果不是他父亲韦忠毛,全国、省、市三级工商联及盛州市委主要领导鼎力相助,韦达人可能将牢底坐穿。经过这场劫难,原来对传统文化兴趣不大的韦达人完全同国学经典结缘。一本流传了五百多年、饱含儒释道精华的《了凡四训》让他开悟;杰然老师关于财富观的独特见地;闻名全球的台湾著名慈善机构慈济基金会及其掌门人证严上人的事迹让他着迷;日本唯一活着的四大经营之圣之一的稻盛和夫创办的盛和塾为他指明了建设幸福企业的方向;江南传统文化的学习、观摩,包括在济南街头的一天乞讨生活体验,这一切的一切,塑造了一个崭新的韦达人。他妻子看到经过半年时间传统文化的学习,丈夫像变了一个人似的,先是惊喜,转而欣慰。员工、客户、政府领导,所有熟悉韦达人的人也都说他变得比过去更加谦逊、更有仁德,在进取心丝毫未减的情况下,又多了几分沉稳和厚重。正是因为有了这些脱胎换骨般的变化和进步,他才能在更加激烈、更加残酷的腥风血雨中屹然不动,渡过一个比一个残酷的劫难,将企业打造成盛州第一家民营上市公司,成功摘取“亚洲鸭王”桂冠,奔赴华盛顿和美国商务部官员正面对峙,驳得一向傲慢的美国人体无完肤,丑态百出,在华盛顿掀起一股中国旋风,大长了中国人的志气,为我国的反倾销事业做出巨大贡献。

以上是就中国优秀传统文化对韦达人逐渐成长为一代商贤的作用来说的,下面重点谈谈韦达人身上的商贤气度,也就是他的人格魅力。归纳起来,共有如下几条:

第一、宠辱不惊,志刚如磐。 这八个字看上去简单,真正能做到很不容易。如池水般平静的日子谁都能过,池水一旦起了波澜,对人的考验就来了,并且,波澜还会因人因时而有所不同,大了的时候能变成波涛、巨浪,对人的考验力度也就随之加大。韦达人属于那种自尊心、进取心特别强的人,这种类型的人往往能登上人生的顶峰,但也正因为如此,他们所遭受的坎坷总是比一般人多。 一说到坎坷,许多人都会认为,坎坷就是困难、挫折、打击等等,其实,不期而遇或者如约而至的荣誉、地位,如果不能正确对待,它们也会变成另类的坎坷。这两种坎坷,一般人很难迈过去。许多人事业没能成功就是因为倒在这两个坎坷面前。这两个坎坷究竟哪一个更难迈,很难说得清。不同类型的人在它们面前的表现是不一样的,大多数人会倒在挫折之坎下,也有些人反而会被顺境尤其是荣誉地位击垮,《商贤》中的韦达人就是如此。他在登上人生第一个顶峰后没能经得住鲜花、掌声、美女的考验,变得飘飘然起来,所幸他遇到那么多好人,最终一同帮他度过这次劫难。打那以后,同传统文化结缘的韦达人首先在“修谦德”上苦下功夫,在往后的人生道路上,无论取得多大成就,事业登上多高的平台,他都能保持清醒的头脑,戒骄戒躁,不追名逐利,始终把企业经营当事业来做,再也没有犯过骄傲自大的错误。 在人生的逆境考验方面,他同样能做到无论遇到多大的困难,都能咬紧牙关,死死顶住。当然,韦达人是人不是神,零八年金融危机的爆发,再加上老对手宋肖的算计,夫妻俩双双被高利贷黑帮绑架,在被非法拘禁期间受尽折磨,被逼吃残羹剩饭,被关在高达五、六十度的轿车后备箱,妻子被迫裸照、险遭大黄狗强奸,等等,幸亏市委书记陈风义绕开何兵斌直接指挥直属分局局长钟灵全力营救,夫妻俩才逃出魔窟,韦达人在经历痛苦的挣扎后最终得以从阴影中走出。在下海经商的二十多年时间里,韦达人所遭受的挫折,所承受的磨难一个接一个,用九磨十八难来表述毫不为过。龙卷风、家庭内讧、体制压抑、两次牢狱之灾、唯一的儿子被竞争对手买凶杀害、禽流感蔓延致使企业几无生存空间、金融危机导致企业资金链破裂、美国南方虾联盟对秋尔集团旗下的小龙虾业务发起反倾销调查……如果没有超人的信念和意志,韦达人不可能撑到最后,不知会倒在哪个关口。因此,有人把《商贤》称作商界《西游记》,还有人认为,《商贤》是中国版《钢铁是怎样炼成的》,却也十分贴切。 二、看透生命真相,愿将企业和生命献给祖国的人 生命的真相究竟是什么,从来就没有标准答案,“仁者见仁,智者见智”用在这里同样合适。在得道后的韦达人看来,生命是过程、结果和禀赋的高度契合。首先,活着的每一刻要尽量过得充实、快乐,其次,只是过程好还不够,结果还必须好,就像农民种地必须收到粮食那样。丰收是有喜悦的,一个人将一件事情做成,一定会有成就感。成就感同样能为人带来快乐。第三点最为重要,那就是所做的事必须符合道义,能造福社会大众,为民族进步,为国家富强添砖加瓦。韦达人并不是一下就领悟到这些的,刚下海时他远没有达到这个境界。那时,他的想法很单纯,就是为自己寻找一条新的事业通道。说事业通道好听些,实际上是能够让自己出人头地,不被人歧视。后来,随着企业越做越大,受的磨折越来越多,他肩上的担子也越来越重,这个时候他意识到,企业不是他一个人的事,是全体员工的事,是地方政府、农产品加工行业和国家的事。过去,对父亲韦忠毛说的,秋尔不是你个人的,是盛州人民的,是党和政府的,他表面接受,心里并未完全想通,直到禽流感大兵压境,秋尔面临生死存亡考验的时候,他首先选择了宁愿企业倒闭也要保护鸭农的利益,这个时候的韦达人才真正理解父亲的告诫。小说中,韦达人有许多闪光点,而他的独特的财富观,极大地抬升了他的人格高度,在盛州市委易副书记带队到秋尔考察时,他对市领导表明了他对财富的看法。在他看来,私营企业老板和国有企业老板本质上并没有多大区别,拥有的都是企业的经营管理权,略有不同的是,私企老板比起国企掌门人名义上拥有企业的财产权,除此以外,至多还有分配权。他的这个观点受到以易副书记为首的一行领导的赞赏。 三、自省自律,修私德完善人格 作者在《后记》中写道,人之道德分公、私两部分,这也是中国儒家文化的一贯主张。所谓公德指的是建功立业,也就是在事业上取得的成就;私德则单指人品人格。现实生活中,有的人挺能干,事业上取得了辉煌成就,但人品不行,私生活一团糟。也有的人既能干人品又好,儒家的三不朽占了两个,既立功又立德(另一个为立言)。当然,事业上的成就和人格的高度也有大小、高低之分。《商贤》中的韦达人企业搞得不算小,却也不能归结到顶尖之类,但他的私德也就是人格高度在民营企业老板中实属出类拔萃,甚至达到登峰造极的地步。小说中关于韦达人人品方面的内容很多,比较集中的有几处,重点在他遭受第一次牢狱之灾,幸运释放后去江南学习传统文化,回到企业他身上所发生的一系列变化。最精彩的是他带头做志工、亲自刷抽水马桶、为企业高管及员工父母洗脚等等一般老板所做不到的举动,至于他从个人工资中每月捐出一部分,从企业盈利中拿出百分之一设立秋尔善爱基金,开办秋尔传统文化专修学校和公益幼儿园,奔赴贵州贫困山区访贫问苦,直到秋尔在港交所上市后夫妻俩决定离世以后将所持股份全部捐出等等,这些举动真的堪称完美,大有圣贤风度。

最感人的是小说后四章,有关和美国人打小龙虾反倾销官司的描写,韦达人在一时说服不了三位独董,而美国商务部召开的听证会召开在即,反倾销基金会如果再不成立就可能前功尽弃的焦灼时刻,韦达人在董事会上的那番慷慨陈词,以个人名义从企业借出六千万巨资投到基金会的举动,直到抱病前往华盛顿参加听证会的做法,看了不得不让人竖大拇指。在现实中,中国有两个企业家最为人们所敬佩,一个是华为的任正非,一个是福耀玻璃的曹德旺。任正非创建的华为是民族工业和高科技企业的一面旗帜,按儒家对道德的划分,任正非是公德的典范,而曹德旺所做的公益事业最为耀眼,偏重于私德。韦达人作为一个艺术化的当代民营企业家形象,公、私德两方面都很出色,比起现实生活中的任、曹二位还要高大、完美。我们如果认可韦达人是当代民营企业家的典范,那么,把《商贤》当成一部民营企业家人格成长的教科书也就顺理成章了。这,只是笔者的一己之见,是否成立,还有待《商贤》研究者们论证和读者认可。(梁 弓)

作者介绍:梁弓,中国作协会员,出版长篇小说多部,部分作品被拍摄成电影。长篇小说《白马湖畔》被列为中国作协定点深入生活作品、中国作协重点扶持作品。曾获得江苏省紫金山文学奖,两次荣获江苏省精神文明建设“五个一工程”奖。 |